Emozione e immaginazione/Apprendimento dell'immaginazione

L'apprendimento dell'immaginazione

[modifica | modifica sorgente]

Henry Corbin non era l'unico preoccupato che una perdita della vera immaginazione potesse portare a un fascino per il "fantastico, l'orribile, il mostruoso e l'assurdo". Erich Kahler è stato una delle luci più brillanti di una generazione di studiosi umanisti dell'Europa centrale oggi praticamente sconosciuta; George Steiner è forse il più vicino possibile a loro come formazione e idee. Insieme a molti altri intellettuali dell'Europa centrale, Kahler fuggì dall'ascesa del nazismo negli anni ’30 e trovò una nuova casa negli Stati Uniti, e per la precisione a Princeton, nel New Jersey.

Al momento dell'arrivo di Kahler nel 1938 – dopo un periodo in Gran Bretagna – Princeton ospitava forse il più famoso degli emigrati intellettuali in fuga dal fascismo, Albert Einstein, un ebreo come lui. Kahler ed Einstein divennero amici e rimasero tali fino alla morte di Einstein nel 1955. Kahler era anche un caro amico del romanziere Thomas Mann, i cui libri, come quelli di Einstein, furono accesi sui falò da ardenti membri dell'Unione studentesca tedesca nelle università di tutto il Terzo Reich. Un altro romanziere che divenne amico intimo di Kahler, anche egli perseguitato dai nazisti, fu l'ebreo austriaco Hermann Broch. Nella casa di Kahler a Princeton, Broch scrisse quello che è considerato il suo capolavoro, La morte di Virgilio, un'opera che è tanto un gigantesco poema in prosa quanto un romanzo, raffigurante con dettagli allucinanti la coscienza del poeta romano Virgilio mentre si avvicina alla morte. Nello scriverlo, Broch creò una letteratura che, come ha osservato Aldous Huxley, portò il lettore "ai limiti stessi dell'esprimibile".

"I limiti dell'esprimibile" potrebbe essere un modo appropriato per incapsulare il tema di una serie di conferenze tenute da Kahler nella primavera del 1967, all'Università di Princeton, appena tre anni prima della sua morte nel 1970. Il titolo delle sue lezioni, The Disintegration of Form in the Arts, può darci un'idea di cosa si preoccupasse Kahler. Ciò che lo turbava era ciò che vedeva come l'apparentemente irrevocabile "perdita di forma" nelle arti. Questo può sembrare di scarso interesse, significativo solo per gli studenti di storia dell'arte. Ma come Corbin e Barfield, Kahler vedeva lo stato dell'immaginazione alla fine del ventesimo secolo come un'indicazione di problemi più ampi. Come loro, Kahler prese ciò che stava accadendo nel mondo dell'arte come un segno di alcuni sviluppi preoccupanti nella civiltà occidentale, ma anche come un agente di quella che considerava "una tendenza degli eventi estremamente pericolosa".[1]

Quando Kahler teneva le sue lezioni, l'arte occidentale aveva già attraversato da alcuni anni una serie di cambiamenti vertiginosi e per un umanista della sua generazione non sarebbe stata un'esagerazione affermare che era diventata qualcosa di irriconoscibile. Il punto esatto in cui vogliamo segnare l'inizio di questo cambiamento è discutibile, ma penso che possiamo essere d'accordo sul fatto che tra l'orinatoio di Marcel Duchamp e la scatola Brillo di Andy Warhol, l'arte fosse entrata in un terreno piuttosto diverso da quello che aveva occupato prima. Kahler aveva vissuto questa trasformazione e l'aveva vista tutta e la sua risposta alla "perdita di forma" dell'arte non poteva essere liquidata come il lamento di un vecchio uggioso, fuori passo coi tempi. Il lavoro di Hermann Broch era considerato "sperimentale" come quello di James Joyce – il cui Ulysses era una vera e propria rivoluzione rispetto alla letteratura dell'Ottocento – ed Einstein aveva già provocato un rovesciamento radicale nelle nostre idee sull'universo. Kahler, che conosceva bene entrambi gli uomini, conosceva intimamente l'innovazione, sia nelle arti che nella scienza.

Erano i tempi stessi, dal punto di vista di Kahler, che erano molto fuori passo, almeno dal punto di vista di uno che si preoccupava di "ciò che rende umani gli esseri umani, ciò che mantiene l'umanità, il genus humanum, umana".[2] La perdita di forma che turbava Kahler era responsabile di qualcosa di più di un eccesso di arte cattiva, o nel migliore dei casi incomprensibile, riprovevole e inquietante. Era un segno che la nostra stessa idea di cosa significa essere umani era sotto attacco e sbalestrata.

La forma, per Kahler, è segno di integrità, di coerenza tra il sé e il mondo, di un'"organizzazione interiore" che è necessaria e non arbitraria, un'idea che abbiamo già esaminato in diversi modi in questo mio studio. Non è la stessa cosa della configurazione. Un lago, sostiene, ha una configurazione, ma poiché manca di struttura, non ha forma; l'acqua, si sa, assume la forma del suo contenitore, e se la costa intorno a un lago dovesse cambiare, cambierebbe anche la configurazione del lago. Non ha totalità organica, quindi nessuna forma organica. Lo stesso vale per una pietra. Se dividi una pietra in due, non hai due metà di un intero spaccato ma solo due pietre più piccole.[3] Kahler scrive: "But any organic body, any living creature has form, indeed is form", osservazione con la quale Goethe sarebbe stato del tutto d'accordo.[4]

La forma e la sua metamorfosi erano, sappiamo, di importanza centrale per Goethe. Riconosceva, come tutti noi, che se si taglia una pianta a metà, non si hanno due piante più piccole ma una pianta morta. Dato che gli esseri umani, per Kahler, sono "up to this point the most highly structured being", noi siamo, quindi, "the most advanced natural form of all". Questo perché "human reality extends far beyond physical existence into realms of psychic, intellectual, and spiritual reflection and through memory and awareness of identity, into the dimension of time, that is, into history."[5] La forma umana, quindi, non si limita solo a quella dei nostri corpi fisici, ma coinvolge tutta la nostra idea e il significato di ciò che significa essere umani.

La forma, per Kahler come per Goethe, non è statica. Non stava sostenendo un'idea fissa di umanità, da mantenere contro ogni cambiamento:

La coscienza, per Kahler, è definita come "awareness of self and of the coherence of the self within a coherence of its surrounding world".[6] Eppure ciò che Kahler vide accadere nel ventesimo secolo era l'opposto di questo. Invece di un aumento della coscienza tramite l'assimilazione dell'esperienza in un insieme più grande, ciò che stava avvenendo sembrava essere un'inarrestabile "erosione" di tale consapevolezza.

A partire dal Dada e passando dal surrealismo fino all'espressionismo astratto, all'"action painting" e agli "happenings" degli anni 1960, ciò che Kahler vide fu "the total destruction of coherence, and with it ... the conscious destruction of consciousness". Fu un'esplosione di caos intenzionale, potremmo dire. Osservando il panorama dell'arte e della cultura moderna, Kahler vide "an outspoken attempt to produce incoherence as such, devoid of any cause or purpose". C'era "a veritable cult of incoherence, of sheer senselessness and aimlessness".[7] Nelle composizioni aleatorie di John Cage, nella "confusione attiva" del demagogo intellettuale Marshall McLuhan, che abbandonò il contenuto significativo con il suo detto che "il medium è il messaggio" e nella raffica sensoriale del sovraccarico "multimediale" – che adotta aspetti dello "scientismo" per scopi artistici – Kahler vide all'opera un tentativo deliberato di minare l'intera concezione di coerenza in un movimento fuorviante che voleva liberarsi da ciò che considerava le restrizioni di sensibilità trite e superate. Secondo Kahler, una delle principali forze trainanti di questo lavoro di demolizione era il crescente carattere tecnologico della vita moderna. Oggi la meccanizzazione "prende il comando" e cresce e cresce "senza impedimenti, secondo la propria logica semovente", spingendola sempre più oltre la nostra capacità di controllarla. La paura che Goethe aveva di una conoscenza che non avrebbe condotto alla vita buona ma a ciò che era pernicioso, sembrava a Kahler essere stata giustificata.

Kahler non è stato l'unico commentatore culturale disturbato dagli sviluppi nell'arte moderna e nella cultura in generale. Nello stesso anno in cui Kahler teneva le sue lezioni, lo storico Jacques Barzun pubblicò un articolo in cui rimarcava la "now standardised virulence of the artistic temper, the desperate violence of expression resorted to as a matter of course".[8] Barzun suggeriva che la ragione di questa violenza artistica de rigueur – ciò che Kahler chiamava "vandalismo creativo" – fosse la società permissiva che arrivò quando le forze del liberalismo "no longer found barriers to break down and the last ounce of energy in emancipation was gone". Cita la scrittrice esistenzialista Simone de Beauvoir, che aveva detto dei suoi primi anni: "Non avevamo limiti esterni, nessuna autorità preponderante, nessun modello di esistenza imposto".[9] Tale libertà – se tale è – Barzun credeva non lasciasse "nothing to push against but the empty air". All'inizio ciò sembra piacevole, ma presto "ends by causing the anguish of pointlessness – the horror of the absurd".[10] Alcuni anni dopo, Barzun approfondì questo tema nei discorsi che tenne per le A. W. Mellon Lectures in the Fine Arts, dal titolo The Use and Abuse of Art.[11]

Un'altra voce preoccupata per ciò che stava accadendo all'immaginazione moderna era quella di William Barrett, un filosofo americano il cui libro Irrational Man, pubblicato nel 1958, fu una delle prime opere popolari sull'esistenzialismo ampiamente lette. Barrett aveva una buona base nell'assurdo, ma all'inizio degli anni 1970 le forze di dissoluzione che accompagnavano tale tendenza sembravano sfuggire di mano. In un'opera intitolata Time of Need, pubblicata nel 1972, Barrett osservava che "the forms of imagination that any epoch produces are an ultimate datum on what that epoch is".[12] Se era così, allora l'epoca in questione era un vero disastro. Barrett faceva eco a Kahler e Barzun asserendo che "an observer from outside might very well say of our art of the last fifty years that there seems let loose in it a rage to destroy, as if the culture itself were bent on working towards conclusions that destroy its own premises".[13] Ma mentre Kahler e Barzun si concentravano maggiormente su ciò che era inquietante nei recenti sviluppi, Barrett colse un'intuizione che anche Erich Heller aveva colto.

Una delle ragioni del caos della cultura moderna, Barrett affermava, era che i simboli più antichi e tradizionali che un tempo contenevano una "carica" poetica ed estetica, erano stati svuotati. Come batterie esauste, non potevano più trattenere l'energia necessaria per avere un impatto artistico, per commuovere lo spettatore o per rivelare nuove dimensioni della realtà. A causa dell'eccessiva esposizione, del declino della fede religiosa e umanistica, della crescente meccanizzazione della vita o del crescente cinismo di un pubblico che aveva visto tutto e sapeva troppo a metà, le icone e le immagini di una tradizione precedente erano ora poco più che cliché, bersagli all'antica su cui l'ironia e il sarcasmo delle avanguardie segnavano ripetuti colpi al cuore. I baffi di Duchamp sulla Gioconda e il film L'âge d'or di Buñuel sono ottimi esempi, ma se ne potrebbero facilmente fornire molti di più.[14] Ciò non significava che l'artista o il poeta non trovassero nuove forme per trattenere le energie dell'arte. Ma questi ora sembravano casuali e arbitrari, e in questo si aveva solo l'imbarazzo della scelta.

Dell'artista Heller ebbe a dire: "Anything, and ever more anything, invited his fair attention, turning him into the Don Juan of the creative spirit".[15] Heller cita da T. S. Eliot che chiese: "Why out of all we have heard, seen, felt … do certain images recur, charged with emotion, rather than others?" Eliot fece un elenco di tali immagini: "the song of one bird, the leap of one fish, ... the scent of one flower, an old woman on a German mountain path..."[16] Mentre in romanzieri come Proust, per il quale una fetta di torta apriva le porte interiori, o poeti come Rilke, che offriva al suo Angelo cose semplici e quotidiane – una casa, un ponte, una fontana o un cancello – ciò che accade è ciò che il filosofo Arthur Danto chiamava la "transfiguration of the commonplace", nella maggior parte delle altre espressioni artistiche moderne è il luogo comune che viene enfatizzato e non la trasfigurazione. 18

Barrett riconosceva che questa apparente dispersione delle energie artistiche poteva non essere un segno così preoccupante come credeva Heller. Scrive: "From the oriental point of view, the distinction between grand and insignificant, high and low, belongs only to the relative world of practical realities. From a deeper point of view, any object may mirror the world, and the deepest revelations may come through the apparently most trivial things or people" (Barrett 1972, p. 199). La madeleine di Proust può essere intesa in un contesto diverso da quello di una breve relazione con il "Don Giovanni dello spirito creativo". Blake, lo sappiamo, vide un mondo in un granello di sabbia e il paradiso in un fiore selvatico. Per una comprensione di cosa possa significare la "trasfigurazione del luogo comune" nel contesto di una filosofia della coscienza basata sulla fenomenologia di Husserl, si veda Colin Wilson, Poetry and Mysticism (San Francisco, CA: City Lights Books, 1969). La casa, il ponte, la fontana e il cancello di Rilke sono offerti al suo Angelo nella Nona delle sue Elegie duinesi.

Qualcun altro che riconobbe questo prosciugamento di energia dai simboli finora tradizionali e l'ascesa del luogo comune, se non del brutale e del brutto, è stata la poetessa e studiosa di Blake, Kathleen Raine. Raine nacque nel 1908 in un sobborgo di Londra, ma un trasferimento a nord la portò dalle grigie strade di Ilford a una campagna ancora indomita dal mondo moderno.[17] Nei suoi primi anni crebbe a casa dei nonni, vagando libera in mezzo alla bellezza della natura, e gli anni trascorsi nelle brughiere del Northumberland, al confine scozzese dell'Inghilterra, durante la Prima guerra mondiale, rimasero nella sua immaginazione come una sorta di paradiso, un Eden di delizie:

Questo periodo in mezzo alla natura le insegnò a vedere il mondo intorno a lei nel suo insieme. "Stream and rock, tree and fern, down to the most minute frond is formed each by the whole, and the whole by each".[18] Sapeva che in quell'unità più grande ogni centro di vita dispiega la propria unità di forma in perfetta e minuziosa precisione'.[19] Con Erich Kahler e Goethe, Raine sapeva che "the whole of organic life – the soul of nature – is engaged in nothing else but embodiment and unfolding of forms". Già da bambina riconosceva che "the whole is made up not of parts but of wholes".[20]

Questo senso di interezza, di coerenza, di bellezza che si manifesta nelle forme della natura e trova il suo riflesso nell'anima, si radicò nella giovane poetessa. Raine era così affascinata dalle forme intricate e delicate della natura che quando arrivò a Cambridge nel 1926 si iscrisse a scienze, botanica e zoologia. Ma non aveva rinunciato al suo sogno di essere una poetessa. Suo padre, contrario all'idea, era un insegnante di inglese con un grande amore per William Shakespeare e Wordsworth, e insieme alla natura i suoi primi anni furono pieni di poesia e di vecchi racconti e leggende sugli antenati scozzesi di sua madre. E sua madre incoraggiava le sue ambizioni poetiche, ma a quel tempo la scienza offriva una possibilità maggiore sulla difficile impresa di guadagnarsi da vivere rispetto alla ricerca pindarica della Musa.

Il suo insegnante di scienze al liceo l'aveva impressionata con la sua passione per la materia, mentre Raine sentiva anche che, sebbene la amasse, non aveva alcun desiderio o bisogno di "imparare" la letteratura. Scrisse infatti: "To be taught ‘about’ literature, which is itself the teaching, seemed to me a waste of time". Era lì, pronta, da leggere nei libri. Ma l'apprendimento della vita segreta delle piante e del misterioso mondo degli animali non poteva essere fatto attraverso i libri. E quindi Kathleen Raine scelse la scienza, rendendo così felice suo padre. Tuttavia non aveva abbandonato la poesia. Come Goethe, non vedeva necessariamente uno scontro tra i due.[21] Per il momento la scienza poteva fornirle un "diletto immediato", ma la sua "vocazione poetica segreta" non era svanita. L'avrebbe semplicemente tenuta per sé.

Tale segretezza si rivelava necessaria, e non solo per addolcire un genitore preoccupato. Raine scoprì rapidamente che mentre i suoi amici e colleghi di Cambridge amavano leggere, il tipo di poesia che ella apprezzava e imparava a memoria non era affatto "cosa" loro. Lei stessa cercava nella poesia "il sublime" e "listened for that resonance of the eternal, in and through the temporal of which Coleridge speaks". Ma il mondo in cui stava entrando allora non aveva posto per l'eterno; era temporale, in tutto e per tutto, e acutamente "aggiornato". Non c'era tempo per Coleridge, o per gli altri suoi preferiti, Keats, Shelley, Yeats e Blake. I nuovi amici che si era fatta erano tutti au courant con ciò che era di moda, e il tipo di poesia che le faceva battere il cuore di gioia e di rimembranza non lo era di certo: i romanzi acerbi di Aldous Huxley, l'Imagismo di Ezra Pound, il mondo Bloomsbury di Virginia Woolf, Lytton Strachey, Clive Bell e la "significant form". Era un mondo letterario intelligente, impregnato dal nuovo sentimento antiromantico. Intorno ad esso era cresciuta anche una critica letteraria tutta sua particolare, il New Criticism di I. A. Richards, desideroso di imitare l'esattezza scientista dell'ultima moda filosofica: il positivismo logico.

Ciò era nato ironicamente dall'opera di Ludwig Wittgenstein, che nel suo mistico Tractatus Logico-Philosophicus era giunto alla conclusione che "su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere", cosa con cui Hermann Broch, emerso dalla la stessa Vienna di Wittgenstein, sarebbe stato d'accordo.[22] Broch e Wittgenstein sapevano entrambi che c'era molto di grande e fondamentale importanza di cui non si poteva parlare – cioè, nel linguaggio esplicito e basato sui fatti delle scienze. Ma entrambi sapevano anche che in questa sfera ineffabile – ciò che Francis Cornford chiamava "the vague" – giaceva tutto ciò che aveva significato e importanza nella vita. Tuttavia, i filosofi ansiosi di ricevere il tipo di prestigio intellettuale sempre più accordato agli scienziati, ribaltarono Wittgenstein e interpretarono il suo monito del silenzio nel senso che tutto ciò di cui non si poteva parlare con prosaica esplicitezza, non solo non valeva la pena provare a dirlo, ma era assolutamente senza senso.

Lo scientismo e i suoi missionari avevano raggiunto anche la poesia. Quella "pernicious humanist ‘honesty’ which mistrusts all knowledge but that of the senses" regnava sovrana, e Raine sentiva di dover nascondere i suoi veri sentimenti per adattarsi all'ambiente.[23] "Le bellezze" che aveva trovato fino a quel momento in Milton e nei romantici "were not of the imagination" – il mundus imaginalis di Corbin – ma ora erano visti solo come "immaginari", cioè falsi. La poesia doveva quindi "conform to the new values of science". Era una convinzione che non poteva abbracciare pienamente, anche se per un certo periodo accettò che "in discarding my own intuitions in order to learn a more ‘intelligent’ way of reading poetry", pensava di star prendendo la strada che portava dall'ignoranza alla conoscenza.[24]

Ben presto scoprì che le cose non stavano affato così, anzi: aveva ottenuto proprio il contrario — dimenticando la conoscenza le garantiva accesso a coloro che rimanevano per lei i "veri poeti". L'unica voce poetica che le giunse in quel momento in effetti parlò nel modo nuovo, piatto e prosaico, concentrandosi sulle banalità della vita e alludendo a un paradiso che era davvero perduto e irrevocabilmente irrecuperabile. Ma l'inconfondibile sottotono elegiaco e i ritmi incerti sembravano appropriati. Arrivò a sentire che lei e le sue amiche dimoravano veramente nella terra desolata, la Waste Land di T. S. Eliot. Ma mentre gli altri in qualche modo non sembravano fuori posto nel desolato paesaggio moderno, qualche residuo dell'Eden le rimaneva nella sua anima e la rendeva un'estranea.

Fu solo qualche tempo dopo che Raine pubblicò un saggio che catturava l'essenza di ciò che aveva cercato di dimenticare in quei primi anni di Cambridge e la cui perdita, credeva, aveva trasformato il suo Eden di gioia in una sterilità. Nel 1967 apparve una raccolta di saggi di Raine intitolata Defending Ancient Springs. In precedenza aveva pubblicato poesie e nel 1962 – un decennio prima di Jacques Barzun – aveva dato lei stessa le A. W. Mellon Lectures in the Fine Arts a Washington, D. C., sull'argomento Blake e Tradition, in seguito il titolo del suo opus magnum critico in due volumi.[25] Ma Defending Ancient Springs fu il suo primo libro di prosa. E insieme a saggi su Blake, Yeats, Coleridge e altri poeti, un'opera su un tema più generale riecheggiava nel modo inconfondibile di Raine le preoccupazioni di Kahler, Barzun e – se il lettore mi consente una certa flessibilità temporale – Barrett.

"The Use of the Beautiful" esprimeva ciò che il lettore deve presumere fossero molte delle esitazioni che Raine aveva superato per ingoiare il "discorso letterario tecnico" che aveva assorbito a Cambridge. Il saggio poneva una semplice domanda: che posto aveva la bellezza nella cultura moderna? La risposta di Raine? Praticamente nessuno. Viviamo in una "società senza bellezza", che per Raine era un altro modo per dire che vivevamo in una cultura che aveva perso la sua anima. [26]

A riprova di ciò Raine indicò esempi che non sarebbero stati fuori luogo nelle denunce di Kahler, Barzun e Barrett. Anche il carattere fugace e informe dell'arte contemporanea l'aveva colpita. Notava "the instantaneous gesture which expresses finally nothing but its own instantaneity" e osservava che "all images have dissolved into the flux of continuous transformation, so much so that form ... can no longer be said to exist".[27] Sentiva inoltre il vuoto esistenziale in cui "all becomes trivial, and nothing significant, since there is no standard by which anything could be called better or worse".[28] Era anche evidente l'assurdità di tutto ciò. E scrisse: "The arts have become the expression of the very incoherence and ignorance from which they normally provide release".[29]

Le arti, sosteneva, esistono per fornire un tale sollievo, o almeno lo facevano, perché il loro scopo era ricordarci un altro ordine di realtà oltre quello del mondo materiale. Questa era la conoscenza posseduta e diffusa dai "veri poeti" ma che era andata perduta o, come nel suo caso, attivamente dimenticata da una cultura che si era abbandonata a una "materialist philosophy that precludes orders of reality and value other than the physical".[30] Ciò che era avvenuto con l'ascesa dello scientismo era una rivoluzione che aveva invertito la normale gerarchia dei valori.[31] Ciò che era in fondo all'antica Grande Catena dell'Essere – la materia – era ora in cima, e "verità" significava il tipo di attenzione ai dettagli quantificabili con l'esclusione di tutto il resto – il nuovo modo di conoscere – che Goethe aveva avvertito avrebbe portato a un mondo spiritualmente vacuo. "Verità" ora nelle arti significava "fedele alla vita", che per Raine e i suoi empatici contemporanei significava "true to the lowest expression of the lowest intelligence... the kitchen sinks and unmade and often soiled beds of ‘realism’".[32]

L'arte ai suoi tempi – e ai nostri – era "sbattuta in faccia", confrontando il suo pubblico con le sordide banalità da cui, come notava Raine, una volta le aveva liberate. A che serve un'arte del genere per l'anima, si chiedeva, che non ha bisogno di essere richiamata alla "vita" – che, in ogni caso, è inevitabile – ma che desidera e ha bisogno di ricordare "an order of perfection with which the common world is out of tune"?[33] Decenni prima della sua popolarità, Raine predisse l'ascesa della "Reality TV", sottolineando che ciò che è sullo schermo spesso non è diverso dalla vita di coloro che lo guardano. Osservava:

Sembrava che non solo avessimo perso la bellezza, ma l'avessimo ignorata o addirittura deturpata attivamente. Raine credeva che almeno parte di questa reazione fosse nata da un risentimento contro l'alto standard che la bellezza imponeva. Era, secondo Rilke, l'inizio di un terrore che siamo appena in grado di sopportare, e respingerlo del tutto era più sopportabile che ammettere che non si poteva essere all'altezza delle sue richieste.

Raine sapeva che c'era una verità, una realtà che era diversa dal "realismo". Questa era la realtà di quella che venne a chiamare Tradizione e che era radicata negli insegnamenti di Platone, Plotino, l'Ermetica e altre forme di quella che è stata chiamata la "perennial philosophy (philosophia perennis)".[34] Questa poneva lo spirito o la mente o l'immaginazione al posto di guida, con il mondo materiale come aggiunta necessaria ma subordinata, che occupava il gradino più basso della scala ontologica. A questa Tradizione alludeva Henry Corbin quando parlava della necessità dell'immaginazione di "accedere a una cosmologia strutturata in modo simile a quella delle filosofie orientali tradizionali, con una pluralità di universi disposti in ordine ascendente", per evitare che si perda nella volontà di potenza e le sue orribili produzioni.[35]

Una tale cosmologia sembra lontana anni luce da una cultura che abbraccia il Big Bang e gli universi privi di significato che creano, che vede gli esseri umani, nella migliore delle ipotesi, semplicemente come una forma superiore di animale (e applaude ogni espressione dell'animale in noi) e nella peggiore delle ipotesi una macchina stimolo-risposta, spinta e trainata dalle ineluttabili forze di causa ed effetto, siano esse a livello meccanico, genetico o atomico. Tuttavia, come ci ricorda Raine – e qui ricordarlo è essenziale – questo accesso si trova dentro di noi ed è lì, sempre pronto alla nostra chiamata. Come sapeva Platone, dal quale emerge gran parte di questa Tradizione, possediamo una "conoscenza latente" di un ordine inerente alla realtà e all'interno della nostra anima. Questa è l'armonia che Pitagora aveva insegnato e vissuto molto tempo fa e che informava uno dei "due bisogni permanenti della natura umana" che Francis Cornford aveva riconosciuto.

Percepiamo la bellezza, diceva il filosofo neoplatonico Plotino, quando percepiamo qualcosa che è in accordo con la nostra anima. La bellezza è un possesso della nostra anima e la possediamo più intensamente quando siamo fedeli al nostro essere. Questo è stato qualcosa che Raine scoprì quando ignorò i bisogni della sua anima per adattarsi all'atmosfera intellettuale di Cambridge. Non c'era bellezza in quel mondo, non solo perché si modellava sulle esigenze del positivismo, ma anche perché in esso non c'era nulla che risuonasse nella sua anima. La conoscenza della bellezza è conoscenza dell'anima. È conoscenza di sé e quando scopriamo la bellezza stiamo scoprendo parte di noi stessi. Questa era, come Goethe ben sapeva, l'armonia della legge nascosta nel mondo con la legge nascosta dentro di noi.

A differenza delle regole della prosodia che la critica scientifica che aveva appreso le imponeva di applicare per analizzare la struttura formale di un poema, la bellezza a Raine e a tutti gli altri ad essa sensibili apparve all'improvviso. La conoscenza e l'esperienza della bellezza erano una cosa sola. Possiamo imparare la bellezza solo dalla bellezza; nessuna teoria può condurci ad essa, così come la descrizione più meticolosamente quantificata di un fiore rimane categoricamente inferiore all'atto di vederne uno. Come la "chiave maestra" di Ernst Jünger, il riconoscimento della bellezza è "immediato e intuitivo" e si ottiene attraverso una facoltà "superiore alla ragione discorsiva".[36] Questo è il nous platonico, la Mente superiore alla ragione che è dormiente dentro di noi ma che risponderà ai riflessi di sé nelle forme del bello.

Questi sono molti. A differenza della psicologia della "tabula rasa" che ci dice che la nostra anima non è altro che un riflesso del mondo esterno, la bellezza ci dice che l'anima contiene una "pienezza di forme", l'anima è davvero quelle forme stesse, che si vedono nel vetro della Natura. (Contra Locke, la natura è un riflesso dell'anima, non il contrario.) Mentre il "realismo" nelle sue molte forme si sforza di rappresentare i fatti materiali delle cose, inclusa la natura, la vera arte raggiunge la vera natura, l'archetipo, trovandola insieme al suo riflesso nelle cose naturali. Da qui l'avvertimento di Platone e Plotino che copiare dalla natura è copiare da una copia. Il vero artista è "originale", non per essere sorprendentemente nuovo, ma per raggiungere l'"origine", l’Urphänomen, da cui derivano tutte le "copie". È per risvegliare il nostro ricordo di questi che esistono la poesia e le altre arti. Tengono davanti a noi immagini che ci raccontano della nostra perduta dimora. E sappiamo che la stiamo richiamando. La certezza di questo è il senso ossessionante del familiare che ci sopraffà in sua presenza. La vera bellezza non è nulla di strano o alieno ma dolorosamente familiare, come il gusto della madeleine di Proust, che ci ricorda ciò che già sappiamo ma abbiamo dimenticato. Tutta la conoscenza, ci dice Platone, è un tale ricordo.

La conoscenza che riceviamo in questo modo non è di fatto ma di qualità, di valore e di significato. Come Owen Barfield sapeva e come ci dice Raine: "true poetry has the power of transforming consciousness".[37] Percepiamo la bellezza, siamo aperti alla sua presenza, attraverso un cambiamento nella qualità della nostra coscienza. Solo simile può conoscere simile. Dobbiamo avere la bellezza dentro di noi per vederla nel mondo. La mente che nega la realtà dell'anima nega la realtà della bellezza e non la vedrà mai, anche se a volte la nostalgia di un luogo in cui non siamo mai stati può filtrare anche attraverso le difese riduzioniste più strenue. Ma questo posto in cui non siamo mai stati è sempre con noi. È la vera immaginazione, il firmamento interiore oltre il Monte Qâf, che Paracelso, Barfield, Goethe, Corbin, Sohravardi e altri che abbiamo visto, conoscevano bene e in cui viaggiavano.

La conoscenza di cui Raine parlava e cercava nei suoi "veri poeti" formava ciò che lei chiamava "the learning of the imagination", un insegnamento che non riguardava l'immaginazione ma era l'immaginazione stessa. Il suo curriculum era composto da simboli, metafore e immagini che informavano la sua poesia preferita – con Owen Barfield condivideva l'amore per i romantici – e che costituivano gran parte dell'iconografia "scavata" che l'anima moderna fraintendeva e spesso faceva del suo meglio per minare. Nella sua opera principale su Blake, Rainer scriveva: "Tradition is the record of imaginative experience... Traditional metaphysics – that of Pythagoras, Plato and Plotinus – is neither vague, personal or arbitrary", come avevano cercato di convincerla i dotti professori di Cambridge. "It is the recorded history of imaginative thought and has ... an accompanying language of symbol and myth". Questo è il mundus imaginalis di Henry Corbin, "a very precise order of reality, which corresponds to a precise mode of perception: the true imagination."[38]

Era cresciuta con questa conoscenza e poi aveva lavorato duramente per perderla. Ma le tornò in mente attraverso un altro vero poeta che allora non era "di modo". Il Premio Nobel William Butler Yeats, lo sapeva: era stato un teosofo e aveva praticato la magia nell'Ordine Ermetico dell'Alba Dorata. Aveva studiato Swedenborg e Kabbalah e parlato con gli spiriti. Cose del genere erano andate contro Yeats nel clima positivista regnante. Yeats conosceva la verità della definizione di poesia di Shelley come "language of the imagination... a language not of definitions which measure, but of images which evoke knowledge".[39] Nel suo saggio "The Trembling of the Veil", Yeats racconta la sua esperienza con il mago Samuel MacGregor Mathers, allora capo della Golden Dawn. Parte dell'insegnamento di Golden Dawn era l'allenamento dell'immaginazione, o della visualizzazione, per essere più esatti.[40] Ciò comportava l'uso dei simboli indù tattva, che rappresentavano i cinque elementi: fuoco, acqua, aria, terra e spirito. Mathers porse a Yeats una carta con un simbolo e gli disse di premersela sulla fronte. Quando Yeats lo fece, le immagini appropriate del simbolo gli apparvero involontariamente. Un triangolo rosso che simboleggia il fuoco evocava l'immagine di un gigante nero che sorgeva dalle rovine del deserto; questo era dell'ordine delle salamandre, disse Mathers, e assolutamente corretto. Yeats rifiutò l'idea che la telepatia potesse essere responsabile quando in seguito consegnò a qualcuno una carta errata, ma questi comunque videro immagini ad essa appropriate e non alla carta che pensavano fosse. Ispirato da questa esperienza, Yeats anticipò la nozione di "collective unconscious" di Jung, quando scrisse della sua convinzione che "images well up before the mind’s eye from a deeper source than conscious or subconscious memory".

Yeats affermò la sua fede in un ordine platonico delle cose nel suo poema "Sailing to Bisanzio", che presenta l'antica città orientale (la direzione della luce nel platonismo gnostico di Sohravardi) come simbolo del mundus imaginalis, una capitale archetipica dello "human kingdom of the imagination",[41] un fulcro dell'intermondo dove si incontrano il sé incarnato e disincarnato, conscio e inconscio:

Rifiutando il mondo in cui tutto ciò che è "begotten, born, and dies" si perde nel "sensual neglect", il poeta si rivolge invece ai "monuments of unageing intellect". Abiura il suo "dying animal", il suo corpo, la "portable tomb" degli ermetici, e cerca l'"artifice of eternity": la bellezza eterna.

Altri temi platonici abbondano in Yeats. Come i "gyres" che si allargano e si allargano, separando falco e falconiere nella "The Second Coming", e che rappresentano il mito dell'anno platonico, il ciclo delle età da quello dell'oro a quello del ferro, il Kali yuga nel pensiero indù, che Yeats e Raine sentivano era su di noi:

Questi vortici di tempo informano anche il tentativo immeritatamente trascurato di un moderno sistema di conoscenza simbolica, che Yeats propone in A Vision, un'opera di "lunar knowledge" che dovrebbe essere meglio conosciuta.[42]

Yeats imparò molto dal "vero poeta" i cui artifici dell'eternità avevano fornito a Raine il lavoro di una vita. L'immaginazione era tutto per William Blake. In A Vision of the Last Judgement, Blake scriveva: "The world of Imagination is the world of Eternity: it is the divine bosom into which we shall all go after the death of the Vegetated body. It is an Infinite and Eternal world, where exist the Permanent Realities of Every Thing which we see reflected in the Vegetable Glass of Nature". Come fece Goethe, Blake vide le Realtà Permanenti, gli Urphänomena e non solo il guscio fisico. L'immaginazione è il "vero uomo", la "Divine Humanity", ciò che Blake chiama "Jesus, the Imagination". È la fonte di tutto ciò che ci circonda; facendo eco all'antica filosofia ermetica che insegna che "dentro Dio" - Nous - "tutto sta nell'immaginazione", Blake ci dice: "All Things Exist in the Human Imagination". E come scrisse Blake in Jerusalem: "In your Bosom you bear your Heaven and Earth & all you behold; tho’ it appears Without, it is Within, in your Imagination..."

Questa capacità di sentire il mondo dentro di sé – la destinazione finale dei viaggi interiori di Sohravardi – è sentita da tutti i "veri poeti". Lo sapeva Keats, un poeta meno austero di Yeats o Blake. Conosceva la natura "imaginatively" in un modo in cui non era semplicemente "cognised but experienced; not observed, but lived", diceva il poeta per il quale la verità era bellezza e la bellezza verità: "If a sparrow come before my window I take part in its existence and pick about the gravel".[43]

Anche Blake sapeva che diventiamo ciò che vediamo, che noi, come direbbe Barfield, partecipiamo integralmente alla nostra visione del mondo. Gli uomini si erano addormentati, in quella che lui chiamava la "land of Ulro", quando erano diventati "passive before a mechanised nature", come sapeva il suo allievo Yeats. Questo era stato il risultato dell'usurpazione del potere da parte di Urizen, dell'intelletto, contro Los, l'immaginazione. Ma la natura stessa è l'immaginazione, se vista correttamente, e sono i pensieri degli uomini che creano "Satanic mills", "charted streets", e "mind-forged manacles" che, per confondere i nostri poeti, rendono questa terra "a dim, vast vale of tears" (Shelley). "Birth, and copulation, and death" fu il modo in cui Eliot riassunse la nostra esistenza qui, ma Blake lo negò. Sapeva, come Henry Corbin, che "the imagination is a purely spiritual faculty, independent of the physical organism and therefore able to continue to exist after the latter has disappeared".[44] Il mondo sensibile, per Blake, era in realtà un "system of appearances ... inseparable from the mind or consciousness" che le percepisce, e anche nel percepire, come Husserl sapeva, "creates what it perceives".[45]

Come sottolinea Raine, Blake assorbì gran parte della sua filosofia da Swedenborg, anche se nel suo Marriage of Heaven and Hell ebbe a dire alcune dure parole sul suo maestro. Raine dissipò l'immagine di Blake come genio pazzo senza istruzione, che vomitava mitologie incoerenti come un geyser dall'inconscio collettivo di Jung. Blake conosceva la Tradizione, era esperto nell'"apprendimento dell'immaginazione", leggendo l’Ermetica, Boehme, gli alchimisti e altri. Ma oltre a scoprire il Blake della Tradizione, Raine salvò anche dall'oscurità uno dei suoi tutori platonici.

Thomas Taylor fu salvato dalla triste vita di impiegato di banca quando gli venne chiesto di tenere una serie di conferenze su uno dei suoi autori preferiti, Platone, durante gli incontri tenuti a casa dell'amico di Blake e collega artista di molto più successo, John Flaxman. L'invito di Flaxman cambiò la vita di Taylor. Molti dell’intellighenzia londinese parteciparono alle sue lezioni, tra cui Blake, e con il loro aiuto Flaxman riuscì ad assicurare un posto per Taylor presso la Society for the Encouragement of the Arts (in seguito Royal Society of Arts). Così iniziò la carriera de "the English Pagan", Thomas Taylor, il platonico.

Taylor nacque a Londra nel 1758 e lì fu educato alla St. Paul's School, dedicandosi poi allo studio dei classici e della matematica. Dopo aver fatto l'impiegato di banca, fu appunto nominato assistente segretario della "Società per l'incoraggiamento dell'arte", nella cui posizione si fece molti amici influenti, che gli fornirono i mezzi per pubblicare le sue varie traduzioni, che oltre a Platone e Aristotele, comprendevano Proclo, Porfirio, Apuleio, Ocello Lucano e altri neoplatonisti e pitagorici. Il suo obiettivo era la traduzione di tutti gli scritti degli antichi filosofi greci non ancora tradotti.

La maggior parte della sua vita la visse in povertà. La sua salute non era mai stata molto buona, e il suo carattere tranquillo e fuori dal mondo deve aver dato l'impressione che non avrebbe vissuto troppo a lungo in questo mondo. Però aveva delle ambizioni. Da giovane escogitò un'invenzione che chiamò "luce perpetua" – un nome appropriato, date le sue predilezioni filosofiche – e che utilizzava il fosforo. Taylor avrebbe forse pensato che questa fiamma eterna gli avrebbe portato ricchezze. Purtroppo, quando una sera fece una dimostrazione alla Freemason's Hall di Londra, provocò un'esplosione e quasi un incendio.

Taylor ebbe più fortuna con le lingue. Aveva una memoria formidabile e ciò favoriva il suo peculiare talento per il greco antico e il latino. Si diceva che conversasse con sua moglie solo in greco; si presume che lo sapesse anche lei, altrimenti sarebbe stata una conversazione piuttosto unilaterale. Scoprì Platone poco più che ventenne e fu subito catturato dal grande filosofo. Una lettura del neoplatonico Proclo innescò una sorta di esperienza mistica. Come i filosofi che stava leggendo, Taylor credeva che possiamo conoscere il divino solo diventando divini noi stessi; la sua lettura di Proclo gli fece questo. Il risultato fu quello che descrisse come "a perpetual serenity, unceasing delight, and occasional rapture".[46]

L'illuminazione lo portò a un risultato prodigioso. Produsse le prime traduzioni in inglese delle opere complete di Platone e Aristotele, e fece molte traduzioni di Plotino, Proclo e il "divino Giamblico". Taylor scrisse ampiamente anche sulla tradizione orfica e sull'influenza che la mitologia orfica aveva avuto sui neoplatonici. La fine del diciottesimo secolo, tuttavia, non fu il periodo migliore per la pubblicazione delle ispirate traduzioni di Taylor. La scienza meccanicistica era in aumento e la mentalità quantitativa guardava di traverso a ciò che vedeva come un pasticcio di mistificazioni oscurantiste. Il lavoro di Taylor fu ignorato o, nel migliore dei casi, severamente criticato dal mainstream letterario, ma i suoi veri lettori erano più aperti, e riconobbero nei suoi scritti un'offerta letteraria unica.[47] Sapevano, ci dice Raine, che Taylor metteva loro davanti "a great field of excluded knowledge which the schools, dominated by the materialist climate of the time, do not recognise".[48]

Blake lesse e imparò da Taylor, ma non fu il solo. Poeti successivi come Shelley e Keats lo lessero; anche Yeats. Ralph Waldo Emerson classificò Taylor come uno degli "immortali" nel suo libro Representative Men – erano inclusi anche Platone, Goethe e Swedenborg – e affermò che era "a better man of imagination, a better poet, than any English writer between Milton and Wordsworth". Altre figure importanti nell'"apprendimento dell'immaginazione" che apprezzarono il lavoro di Taylor furono Madame Blavatsky, co-fondatrice della Società Teosofica; il suo segretario, lo studioso gnostico ed ermetico G. R. S. Mead; e l'enciclopedista esoterico Manly P. Hall.

Al suo pubblico a casa di John Flaxman, Taylor parlò di Orfeo, Hermes, Zoroastro e della "perennial philosophy", la "primal wisdom" degli antichi che Platone aveva assorbito dai saggi che lo avevano preceduto. Taylor era una vera Accademia Platonica individuale, che faceva per l’intellighenzia esoterica della Londra di fine Settecento quello che Marsilio Ficino aveva fatto per gli artisti e i poeti della Firenze rinascimentale, con le sue traduzioni latine dei libri perduti di Platone e dell’Hermetica.[49] Taylor credeva che questa saggezza primordiale fosse "coeval with the universe itself; and however its continuity may be broken by opposing systems, it will make its appearance at different periods of time, as long as the sun himself shall continue to illumine the world".[50]

Raine sostiene che un'importante efflorescenza di questa filosofia perenne apparve nella poesia romantica inglese, i cui simboli, immagini e obiettivi, sono praticamente identici al neoplatonismo. Attraverso Taylor, Blake apprese l'antica saggezza, assorbendo l'intuizione che i saggi scrivevano in modo oscuro, in immagini misteriose e miti arcani che dovevano essere letti simbolicamente per passare oltre il loro significato letterale e superficiale. Blake sopportò persino di imparare la matematica da Taylor, ma era un poeta troppo impaziente per farlo a lungo. Contra Platone, concluse che Dio era più un artista che un geometra. Come chiarisce Raine nei suoi saggi su Blake e Yeats, Blake era più un poeta profetico che platonico, e mentre Yeats rivolgeva lo sguardo e la mano alla perfezione della forma – bellezza platonica – Blake era più simile a un veggente antico, motivato da un'energia santa e da una vita demoniaca.

Anche un altro poeta toccato dall'ispirazione di Taylor aveva un'inclinazione più filosofica. Nel suo classico "study in the ways of the imagination", The Road to Xanadu, John Livingstone Lowes sottolinea che Taylor era uno dei "darling studies" di Samuel Taylor Coleridge.[51] Coleridge studiò a fondo le traduzioni di Taylor e, con molto altro, accesero la sua immaginazione, fornendo molti degli ingredienti che si ritrovano in "The Rime of the Ancient Mariner" e quella poesia più fantasiosa sull'immaginazione, "Kubla Khan". In una sorta di "wish list" che Coleridge diede a un amico poco prima di scrivere la poesia – che era arrivata a Coleridge in una trance ipnagogica indotta dall'oppio, solo per essere troncata da un visitatore di Porlock – il poeta chiese copie delle interpretazioni di Giamblico, Proclo e Porfirio fatte da Taylor, oltre ad alcuni titoli del Ficino.[52] Secondo Raine, la filosofia perenne agì come una sorta di filo conduttore, collegando insieme al suo tema perpetuo le molte e varie immagini e metafore che si unirono nella poesia ossessionante di Coleridge. Scrive Raine: "In the literature of Tradition – the learning of the imagination – Coleridge was deeply versed".[53]

Le grotte di ghiaccio di Coleridge, i mari senza sole e le caverne smisurate per l'uomo dove "Alph, the sacred river ran", sostiene Raine, "all in strict accordance with the symbolic vocabulary of Neoplatonism", evocano nel lettore sensibile quella strana nostalgia e familiarità con un luogo in cui non siamo mai stati, ma che conosciamo dolorosamente bene.[54] "The poem both is, and is about, remembrance". Raine asserisce: "Its theme is the imaginative experience itself, and is written in that exaltation of wonder which invariably accompanies moments of insight into the mystery upon whose surface we live".[55] Come disse molto tempo fa Platone e come i suoi lettori Raine e Barfield sapevano, la poesia è essa stessa una trasformazione della coscienza, sia per il poeta che la scrive, sia per i suoi veri lettori.

Coleridge era un "library cormorant", che leggeva perennemente quelli che chiamava "out of the way books". Insieme alle opere neoplatoniche di Taylor, conosceva anche ciò che usciva dalla Germania, con Kant, Schelling e Naturphilosophie. Coleridge condivise molto con Goethe, ma mentre Goethe mantenne la sua concentrazione sui fenomeni sensuali e affermò di non aver mai pensato di pensare – cosa che rimproverava i suoi compagni tedeschi di fare troppo costantemente – Coleridge a volte sembra non facesse altro. Per molti versi dovrebbe essere considerato il metafisico autoctono dell'Inghilterra, alla classica maniera tedesca. Eppure il confronto con Goethe rimane. Laddove Goethe lavorò per ottenere la "visione attiva", Coleridge lavorò per fare lo stesso, ma con il pensiero. Entrambi videro il processo sotto osservazione – o meglio, col quale partecipavano – come essenzialmente creativo, nel modo in cui molte delle persone che abbiamo visto finora sarebbero state d'accordo.

Nel Capitolo XIII della sua Biographia Literaria, Coleridge fece le sue famose distinzioni tra Primary Imagination, Secondary Imagination e Fancy. Affermò: "Primary Imagination is the living power and prime agent of all human perception", cosa con cui Blake sarebbe stato sicuramente d'accordo. "It is a repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite I AM". Allora, secondo Coleridge, quando percepiamo il mondo, facciamo eco alla sua creazione da parte del Creatore. La nostra percezione è essa stessa creativa, cosa che Husserl ben sapeva.

L'immaginazione secondaria, quella dell'artista, poeta e pensatore creativo, è un'eco dell'Immaginazione Primaria, "co-existing with the conscious will", e differisce dall'Immaginazione Primaria solo per grado. "It dissolves, diffuses, and dissipates, in order to recreate". La sua azione è sempre ed essenzialmente vitale, cioè vivente, che ha un "dentro", mentre gli oggetti, in quanto oggetti, sono fissi e morti. In questo è identica alla pratica del ta’wil di Corbin, che salva i fenomeni dall'oggettivazione e dall'idolatria, riportandoli all'archetipo, o alla "visione attiva" di Goethe. La fantasia, come abbiamo visto, ha solo queste "fissità" con cui giocare e non è "nothing more than a mode of memory emancipated from the order of time and space". Non è creativa come lo è l'immaginazione secondaria.[56]

Questo carattere creativo dell'immaginazione Coleridge lo chiamava il "esemplastic power". "Esemplastic" è una coniatura di Coleridge, ed è essa stessa un esempio del processo stesso che definisce. Significa "darne forma unica", prendere cose disparate e, attraverso un atto di immaginazione creativa, unificarle in un tutto. Coleridge si era imbattuto in un termine simile in Schelling: Ineinsbildung – letteralmente "farne unità" – che significava "intreccio di opposti" e cercava di trovare un equivalente in inglese. Non esisteva, così ne inventò uno, prendendo spunto dal greco. È questo "potere modellante" dell'immaginazione che la differenzia dalla fantasia. Il risultato dell'uso del potere esemplastico, che Coleridge sostiene essere un'azione distinta della mente – anzi, la sua azione fondamentale – è una nuova percezione, che nasce dall'unità creativa di diversi elementi. Nonostante tutto il suo interesse per la "novità", la fantasia può solo tornare alle stesse vecchie cose. È l'immaginazione che è veramente "originale", perché ritorna all'origine di tutte le cose, se stessa.

L'idea di un'unità creativa che trascende gli opposti da cui nasce è al centro delle intuizioni di Coleridge nella polarità, di nuovo qualcosa che condivideva con Goethe. Coleridge affermava che se gli fosse stata concessa "a nature having two contrary forces, the one of which tends to expand infinitely, while the other strives to apprehend or to find itself in this infinity, I could cause the world of intelligences with the whole system of their representations to rise up before us".[57] Le due forze di Coleridge sono la "sistole" e le "diastole" di Goethe, e l'"espansione" e "contrazione" di Schelling. Costituiscono il centro di ciò che Owen Barfield, che ha scritto un libro dedicato esclusivamente a Coleridge, chiama "polar logic".

La logica polare è alla base dei "proverbi dell'inferno" di Blake secondo cui "Opposition is True Friendship" e "Without Contraries there is no Progress". La logica polare non è la stessa dell'avere opposti logici. Questi sono semplicemente contraddittori e si annullano a vicenda. Gli opposti polari esistono, dice Barfield, "by virtue of each other, and are generative of new products".[58] Sono opposti come lo sono il giorno e la notte, ma hanno bisogno l'uno dell'altro per esistere. Sono radicalmente diversi, ma inseparabili e sono in una relazione dinamica, non statica. È la tensione tra loro che fornisce l'energia per la trasformazione creativa. La polarità, come dice Barfield, è "the manifestation of one power by opposite forces".[59]

Barfield ammette che questo potrebbe non essere immediatamente comprensibile. Anzi, dice addirittura che cercare di capirlo, nell'uso che Coleridge fa del termine "capire", vanificherebbe lo scopo. Definire la polarità nel senso di Coleridge è difficile e in definitiva controproducente quanto cercare di definire l'immaginazione stessa – o la vita o l'esistenza, se è per questo – in termini espliciti e "fattuali". Barfield chiede: "How much use are definitions of the undefinable?" La polarità deve essere colta dall'immaginazione "in un solo sguardo" affinché possiamo riconoscerla e comprendere la sua importanza. In questo ha molto in comune con il symbolique di Schwaller de Lubicz, la capacità di percepire significati contraddittori nello stesso oggetto. Facendo eco a Coleridge, Barfield dice persino che riconoscere la polarità è di per sé "the basic act of imagination". In altre parole, si coglie la polarità sperimentandola, proprio come si deve sperimentare l'immaginazione, o la bellezza, per conoscerla.

Coleridge vide che la polarità fondamentale della nostra esperienza è quella del sé e del mondo, dell'interiore e dell'esteriore. Vedeva la mente come una specie di "corrente", come l'elettricità, che corre tra i due.[60] Secondo Barfield, Coleridge sostiene che è compito dell'immaginazione aiutarci a sperimentare questa polarità, questa corrente, immediatamente e intensamente. Così com'è ora, non lo facciamo, o almeno questo è vero per la maggior parte di noi. Percepiamo il mondo esterno ma non siamo consapevoli del nostro contributo alla nostra esperienza di esso; cioè, non siamo consapevoli della partecipazione al "mondo" della nostra mente, attraverso l'Immaginazione Primaria. Sperimentiamo un solo polo. Proprio come non siamo consapevoli della nostra percezione come attiva, "intenzionale", nel termine di Husserl — non siamo consapevoli dell'attività delle nostre menti. Coleridge sostiene che siamo consapevoli dei nostri pensieri, ma non del nostro modo di pensare. Ci manca quella che lui chiamava "the mind’s self-experience in the act of thinking".

Usando i termini medievali, siamo consapevoli della Natura naturata, cioè "natura" come prodotto finito passivo (il nostro pensiero), ma non della Natura naturans, della natura come causa attiva di se stessa (il nostro pensare). Per pensare qui Coleridge non intende il contenuto dei nostri pensieri, ciò a cui stiamo "pensando", ma il carattere vivo del pensiero stesso. Accettiamo i nostri pensieri e il nostro pensare passivamente. Coleridge credeva che fosse fondamentale diventare consapevoli dell'atto stesso del pensare. L'immaginazione, affermava, era il modo per farlo.

L'immaginazione può farlo perché di per sé è "precisely an advance of the mind towards knowing itself in the object".[61] Senza immaginazione, non ci riconosciamo negli oggetti che percepiamo. Siamo consapevoli di un solo lato della nostra relazione polare, quello del mondo "oggettivato". Questo è "oggettivato", "fisso e morto", proprio perché non lo percepiamo con l'immaginazione, ma solo con ciò che Coleridge chiama "understanding".

La comprensione, nell'uso di Coleridge, è essenzialmente il "nuovo modo" di conoscere che abbiamo discusso in questo mio studio. Postula una "mondo" completamente separato "fuori" dalla coscienza a cui "pensa" in termini di logica convenzionale e ci vede come corpi separati e distinti all'interno di tale mondo. La comprensione può analizzare e manipolare gli "oggetti" in questo mondo, e in tale senso è attiva. Ma è passiva riguardo a se stessa. Poiché vede solo un mondo oggettivato, non vivente – perché lo percepisce senza immaginazione – come diceva Yeats, viene ipnotizzato davanti a una "natura meccanizzata". Diventa ciò che vede. Coleridge ci dice:

Questa è la nostra abitudine di vedere il mondo che ci circonda come "quotidiano" e "ordinario", di guardarlo dal "punto di vista naturale" e di darlo per scontato. Attraverso il letargo della consuetudine (lethargy of custom) ci abituiamo a tutto. Diventa "non interessante", diventiamo apatici, e per alleviare la nostra noia rinunciamo completamente alla nostra immaginazione attiva e ci abbandoniamo a "spettacoli" ideati per distoglierci dalla noia, che, ovviamente, indeboliscono ancora di più la nostra immaginazione.[63]

Possiamo sfuggire a questo sonno attraverso un'attività che Barfield chiama "completing".[64] Un po' come la "stereoscopia" di Jünger, completing unites clearness with depth and the plenitude of the senses with the comprehensibility of the understanding". Lo fa attraverso l'immaginazione, che impregna di sé la comprensione, trasformando così la sua mera consapevolezza superficiale in "an intuitive and a living power".[65] In questo modo, la comprensione si trasforma in ciò che Coleridge chiama "reason", che è un "organ of spiritual apprehension":[66]

Coleridge capì – nel suo senso immaginativo – che le relazioni tra gli elementi di una polarità sono dinamiche. Cioè, sono in movimento e cambiano. Un polo non può stare senza l'altro, ecco perché un termine come "bipolare" è ridondante, poiché non puoi avere un solo polo: se ne avessi uno solo, non sarebbe un polo. Ma Coleridge sapeva che è nella natura di una relazione polare che un polo può dominare per un certo tempo, e che gli spostamenti di dominanza tra i poli sono il motore di tutta la vita e l'evoluzione, i "contrari" che producono il "progresso".

Ma cosa succede quando un polo domina per troppo tempo, cosicché la polarità perde il suo carattere attivo, creativo e ne assume uno più gerarchico, con un singolo polo in cima? Cosa succede quando solo uno dei "two permanent needs of human nature" viene soddisfatto, mentre l'altro viene ignorato e lasciato a languire, o a soddisfare al meglio le sue esigenze? Come si corregge lo squilibrio? E come viene coinvolta l'immaginazione?

Questo sembra essere il punto che ora cercheremo di risolvere.

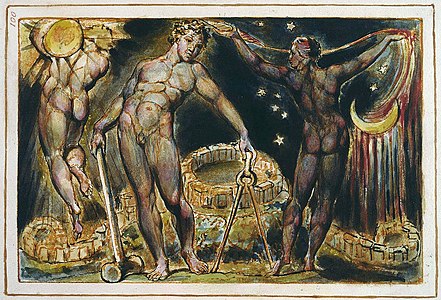

Galleria di William Blake

[modifica | modifica sorgente]-

Ancient of Days (1794)

-

Abel

-

Tiriel, Plate 2

-

Christ in the Sepulchre, Guarded by Angels

-

Elohim Creating Adam (Und Elohim erschuf Adam)

-

Satan inflicted boils on Job ("Satan schüttet die Plagen über Hiob aus")

-

Hekate

-

Jacob's Ladder

-

Archangel Raphael with Adam and Eve (Erzengel Raphael mit Adam und Eva)

-

The Great Red Dragon and the Woman Clothed in the Sun (Der große Rote Drache und die Frau, mit der Sonne bekleidet

-

The Ghost of a Flea (Das Gespenst eines Flohs)

-

Europe, supported by Africa and America ("Europa, gestützt von Afrika und Amerika")

-

Flagellation of a Female Samboe Slave

-

A Negro Hung Alive by the Ribs to a Gallows

-

Malevolence 1799

-

Naomi entreating Ruth and Orpah to return to the land of Moab, 1795

-

To the accuser

-

Proverbs of Hell (p.1)

-

Joseph of Arimathea - Among the Rocks of Albion

-

Nebuchadnezzar (Nebukadnezar)

-

Lot and His Daughters, c. 1799-1800

-

Jerusalem The Emanation of the Giant Albion-Plate 1

-

Jerusalem The Emanation of the Giant Albion-Plate 25

-

Jerusalem The Emanation of the Giant Albion-Plate 26

-

Jerusalem The Emanation of the Giant Albion-Plate 100

-

p.1, Songs of Innocence and of Experience

-

p.2, Innocence_Frontispiece

-

p.6, The Echoing Green (a)

-

p.7, The Echoing Green (b)

-

p.28, Experience frontispiece (Cam)

-

p.40, The Fly

-

Inferno, Canto I, 1-90 Dante running from three beasts is rescued by Virgil

-

Inferno, Canto II, 139-141, Dante and Virgil enter the wood

-

Inferno, Canto III, 1-10, Dante and Virgil enter Hell

-

Inferno, Canto IV, 89-95, Homer and the ancient poets

-

Il Papa simoniaco

-

Inferno, Canto V, 37-138, The Whirlwind of Lovers; Francesca da Rimini

-

Inferno, Canto VI, 12-35, Cerberus

-

Inferno, Canto VII, 110-127, The Stygian Lake with angry sinners fighting.

-

Inferno, Canto VIII, 30-64, Virgil repelling Filippo Argenti from the Boat

-

Inferno, Canto IX, 44-64, The Angel an the Gate of Dis

-

Inferno, Canto X, 23-70, Dante conversing with Farinata Degli Uberti.

-

Inferno, Canto XI, 1-15, Scheme of the Circles of Hell

-

Inferno, Canto XII, 12-28, The Minotaur (Seventh Circle)

-

Inferno, Canto XIII, 1-45, The Wood of Self-Violators: The Harpies and the Suicides

-

Inferno, Canto XIV, 46-72, Capaneus the Blasphemer

-

Inferno, Canto XXV, 12-33, Centaur Cacus Threatens Vanni Fucci

-

Inferno, Canto XXVI, 44-71, Ulisses & Diomedes wrapped in the same flame

-

Inferno, Canto XXXI, Antaeus sets down Dante and Virgil in the 9th circle

-

Inferno, Canto XXXIII, 13-93, Count Ugolino and his sons in prision

-

Inferno, Canto XXXIV, 22-64, Lucifer at the last section of the nineth circle

-

The Baffled Devils Fighting

-

Purgatory, Canto IX, Dante and Virgil before the Angelic Guardian of the Gate of Purgatory

-

Geryon Conveying Dante and Virgil Down Towards Malebolge

-

Dante and Virgil Meet Muhammad and His Son-in-law, Ali in Hell

Note

[modifica | modifica sorgente]| Per approfondire, vedi Serie letteratura moderna, Serie delle interpretazioni e Serie dei sentimenti. |

- ↑ Erich Kahler, The Disintegration of Form in the Arts (New York: George Braziller, 1968) p. 3.

- ↑ Ibid., p. 23.

- ↑ Sebbene con i cristalli vediamo l'introduzione della forma nell'inorganico, il che dà origine alla speculazione, comune alla Naturphilosopie, che a questo livello l'organico e l'inorganico condividano una via di mezzo.

- ↑ Kahler 1968, p. 4.

- ↑ Ibid., p. 5.

- ↑ Ibid., pp. 27 segg.

- ↑ Ibid., p. 95.

- ↑ Jacques Barzun, "Liberalism and the Religion of Art" in Critical Questions (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1982) p. 173.

- ↑ Insieme a Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir è stata una delle protagoniste dell'esistenzialismo francese. Colin Wilson nel suo saggio "Anti-Sartre", raccolto in Below the Iceberg (San Bernardino, CA: Borgo Press, 1998), racconta la storia di alcuni studenti che accostarono Sartre dopo che questi aveva tenuto una clamorosa lezione sulla libertà. Questo avvenne subito dopo la liberazione di Parigi e la sconfitta dei nazisti. Gli studenti erano entusiasti della celebrazione della libertà di Sartre e, ispirati dalle sue parole, chiesero al filosofo cosa avrebbero dovuto fare con la loro libertà. Sartre rispose, in effetti, "Potete fare quello che volete". Gli studenti se ne andarono un po' meno ispirati. La libertà non basta. Deve essere unita a qualche scopo o fine per essere di valore. Il "fai quello che vuoi" di Sartre racchiude il vuoto morale in cui esisteva la sua versione dell'esistenzialismo – la più popolare – ed è l'equivalente di esaurire le barriere da abbattere con il conseguente senso di inutilità.

- ↑ Ibid., p. 174.

- ↑ Jacques Barzun, The Use and Abuse of Art (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1973).

- ↑ William Barrett, Time of Need: Forms of Imagination and Their Time (New York: Harper and Row, 1972) p. 10.

- ↑ Ibid., p. 23.

- ↑ Il vandalismo artistico, un passo avanti rispetto all'ironia e al sarcasmo, è una forma più intensa di deturpare grandi opere come espressione di protesta. Si veda l'articolo (EN) "When art gets vandalised" (2012).

- ↑ Erich Heller, The Artist’s Journey into the Interior (New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1976) pp. 134 segg.

- ↑ Ibid., p. 135.

- ↑ Kathleen Raine, Autobiographies (Londra; Skoob Books Publishing, 1991) pp. 2 segg.

- ↑ Ibid., p. 4.

- ↑ Ibid.

- ↑ Ibid.

- ↑ Ibid., p. 117.

- ↑ Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, trad. (EN) D.F. Pears e B. F. McGuiness (Londra: Routledge & Kegan Paul, 1969) p. 151. Per Wittgenstein e Broch cfr. Allan Janik e Stephen Toulmain, Wittgenstein’s Vienna (New York: Simon & Schuster, 1973). Per un resoconto dell'effetto del positivismo logico e del suo derivato, l'analisi linguistica, sulla filosofia moderna si veda Bryan Magee, Confessions of a Philosopher (Londra: Phoenix Books, 1997).

- ↑ Raine 1991, p. 135.

- ↑ Ibid., p. 131.

- ↑ Kathleen Raine, Blake and Tradition (Londra: Routledge, 1969).

- ↑ Kathleen Raine, Defending Ancient Springs (West Stockbridge. MA: Lindisfarne Books, 1985.) p. 157.

- ↑ Ibid.

- ↑ Ibid., p. 166.

- ↑ Ibid., p. 165.

- ↑ Ibid., p. 158.

- ↑ Ibid.

- ↑ Ibid., p. 159.

- ↑ Ibid., p. 169.

- ↑ Devo sottolineare che la Tradizione di cui parla Raine, pur condividendo molto con il tradizionalismo di René Guénon e dei suoi seguaci, è però di un tipo molto diverso. In breve, laddove Guénon e altri tradizionalisti si riferiscono alla Tradizione come a una sorta di autorità, per così dire "la Legge", che si è persa nel mondo moderno, sebbene se ne possano ancora trovare resti nelle principali religioni, Raine vede la Tradizione nel senso di un insieme di conoscenze e simboli relativi a ciò che possiamo chiamare la "realtà dell'immaginazione". In un'intervista del 1997, Raine lo ha ribadito, sottolineando che sentiva che Guénon non avesse immaginazione.

- ↑ Da ricordare che, come fece William Barrett, Raine si rese conto che la bellezza si poteva trovare al di fuori della Tradizione. Era "an aspect that absolutely anything in the world may assume when seen in a certain way" — Kathleen Raine, The Underlying Order and Other Essays (Londra: The Temenos Academy, 2008) p. 58.

- ↑ Raine 1967, p. 169.

- ↑ Ibid., p. 160.

- ↑ Kathleen Raine, Blake and Tradition (Londra: Routledge, 2002) pp. xxviii–xxix.

- ↑ Kathleen Raine in Raine e George Mills Harper, curr., Thomas Taylor The Platonist: Selected Writings (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1969) p. 6.

- ↑ La lunga e dettagliata storia dell'uso magico dell'immaginazione, che risale al tardo neoplatonico, attraverso i maghi rinascimentali e la "memoria magica", all'"assunzione delle forme divine" che costituiva gran parte dell'insegnamento di Golden Dawn è, purtroppo, a parte questa menzione, oltre lo scopo di questo mio wikilibro.

- ↑ Kathleen Raine, W.B. Yeats and the Learning of the Imagination (Ipswich, UK: Golgonooza Press, 1999) pp. 40, 55.

- ↑ Colin Wilson, The Occult (New York: Random House, 1971) p. 108.

- ↑ Kathleen Raine, The Inner Journey of the Poet (New York: George Braziller, 1982) p. 161. Può darsi che l'identificazione di Keats con il passero, e la partecipazione simile di altre persone poetiche e sensibili a ciò che osservano, possa essere collegata a quelli che sono noti come "neuroni specchio" che si trovano nell'area di Broca, l'area del linguaggio motorio del lobo frontale del cervello, che sono coinvolti nell'osservare qualcuno compiere un'azione e nell'imitarla. Cfr. McGilchrist 2010, p. 58.

- ↑ Corbin 1976, p. 14.

- ↑ Raine 1999, p. 92.

- ↑ S. Foster Damon, A Blake Dictionary (Boulder, CO: Shambhala Publications, 1979) p. 396.

- ↑ Almeno un critico successivo pensò positivamente del lavoro di Taylor, suggerendo che la sua interpretazione del Timeo era "in certain respects closer than Jowett’s to the flavour of the Greek". Benjamin Jowett era uno studioso del diciannovesimo secolo le cui traduzioni di Platone stabilirono lo standard per molti anni. George Steiner, After Babel (Londra: Oxford University Press, 1975) p. 345, n. 2.

- ↑ Raine 1982, p. 15.

- ↑ Marsilio Ficino era un giovane studioso grecista che, nel 1462, fu incaricato dal potente fiorentino Cosimo de' Medici di fondare la propria Accademia platonica in una villa sulle colline sopra Firenze. Ficino tradusse molto di Platone, andato perduto durante il Medioevo, e anche il Corpus Hermeticum, dando così inizio a quello che la storica Frances Yates chiamò il "Rinascimento Ermetico". Ficino insegnò una versione della "filosofia perenne" che informò gran parte della tradizione occulta, magica ed esoterica occidentale che seguì.

- ↑ Thomas Taylor, Eleusinian and Bacchic Mysteries, ‘Introduction’ citata in Kathleen Raine, Golgonooza, City of Imagination (Husdon, NY: Lindisfarne Books, 1991) p. 3.

- ↑ John Livingstone Lowes, The Road to Xanadu (Londra: Pan Books, 1978) p. 211.

- ↑ Ibid.

- ↑ Raine 1985, p. 95.

- ↑ Raine 1982, p. 52.

- ↑ Raine 1985, p. 97.

- ↑ Il testo originale inglese di questo Capitolo XIII, oltre ad essere disponibile su Commons (vedi sopra), è anche presentato su Online Literature.

- ↑ Ibid.

- ↑ Owen Barfield, What Coleridge Thought (Middleton, CT. Wesleyan University Press, 1971) p. 36.

- ↑ Ibid., p. 35.

- ↑ Richard Holmes, Coleridge: Darker Reflections (Londra: Flamingo Books, 1999) p. 129.

- ↑ Barfield 1971, p. 89.

- ↑ Il testo originale inglese di questo Capitolo XIV, oltre ad essere disponibile su Commons (vedi sopra), è anche presentato in Poetry Foundation: Biographia Literaria, Chapter XIV.

- ↑ Barfield 1971, p. 87.

- ↑ Colin Wilson ha usato lo stesso termine per riferirsi a un potere simile, se non identico.

- ↑ Barfield 1971, p. 112.

- ↑ La distinzione di Coleridge tra "understanding (comprensione)" e "reason (ragione)" deriva dalla sua lettura della metafisica tedesca, in cui la comprensione è nota come Verstand e la ragione Vernunft.

- ↑ Tale autocontemplazione dovrebbe essere vista nel contesto delle intuizioni simili fatte da Henry Corbin e citate nel Capitolo 4: "The soul is capable of perceiving concrete things whose existence ... constitutes eo ipso the very concrete existential form of these things. That is to say that, with these phenomena, consciousness and its object are ontologically inseparable."